se celebró en la Fundación La Nau de la Universitat de València la

Mesa redonda Retos y esperanzas de la medicina del siglo XXI, presidida

por el rector de la Universitat de València, Dr. Esteban Morcillo. Esta

Mesa forma parte de un conjunto de mesas redondas que celebran los cien

Años del Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot, institución

universitaria valenciana que ha formado un número muy alto de

universitarios y profesionales de prestigio.

Los expertos que ayer intervinieron en la Mesa fueron la doctora Ana

Lluch, especialista en cáncer de mama; el Dr. José Mir, líder español en

trasplante hepático, el Dr. Bernat Soria, ex-ministro de sanidad y

famoso por sus avances en medicina regenerativa; el Dr. Andrés Moya,

epidemiólogo molecular clave en la resolución del caso Maeso de

hepatitis C; el Dr. Antonio Cano, ginecólogo centrado en salud para la

tercera edad; y el Dr. Vicente Rubio, biólogo molecular médico y experto

en enfermedades raras.

En su intervención, el Dr. Vicente Rubio señaló “el cambio radical

que ha significado en medicina el poner en el centro de la investigación

biológica la aplicación al paciente, la importancia de implicar a

biólogos que piensen en las posibles consecuencias médicas de sus

investigaciones, resaltando el papel de los centros e institutos de

biomedicina y de los institutos de investigación sanitaria de los

hospitales”. Rubio resaltó que “muchos avances médicos actuales como la

velocidad en generar una vacuna contra el Ébola o la generación de

medicamentos efectivos contra el SIDA, la hepatitis C o muchos cánceres

son la consecuencia de la identificación y caracterización de dianas

moleculares, y del diseño racional de nuevos medicamentos para esas

dianas, incluyendo las aplicaciones médicas de medicamentos ya

existentes y utilizados para otras enfermedades”. Y añadió “el papel

clave que ha significado el desciframiento de los genomas, no sólo del

humano para identificar predisposiciones a enfermedad que podemos tratar

con medidas de cambio de estilo de vida, como en la fenilcetonuria

(eliminando la fenilalanina), sino de muchos microorganismos para la

producción de antivirales, antibacterianos y de vacunas”. También

resaltó el valor de los genomas animales para modificarlos y producir

así modelos de enfermedades humanas en los que ensayar posibles

tratamientos antes de introducirlos en seres humanos.

El Dr. Andrés Moya recordó que “si los microorganismos pueden

producir enfermedad, también son clave para nuestra salud. Nuestro

cuerpo contiene varios kilos de microbios y un número similar o mayor de

ellos que de células humanas”, hasta el punto de llegar a hablar de

ellos como del “último órgano que empieza a investigarse ahora”. Moya

resaltó la importancia de nuestras relaciones con estos microorganismos,

presentes en todas nuestras cavidades y sobre todo en el tubo

digestivo, con consecuencias como más o menos caries, producción de

vitaminas y ausencia de otras enfermedades por prevención de la

colonización de bacterias patológicas. También recordó las posibles

consecuencias negativas de la eliminación de microbios beneficiosos por

tratamientos con antibióticos de amplio espectro, implicando la

necesidad de reponer la flora normal a la mayor brevedad.

La Dra. Ana Lluch informó de los grandes avances que están suponiendo

los nuevos tratamientos antitumorales basados en medicamentos dirigidos

a dianas moleculares que es preciso individualizar en cada tumor,

señalando que “el cáncer incluso para un órgano determinado, como el

cáncer de mama, encierra multitud de variantes diferentes con dianas

distintas para el tratamiento, que la investigación del genoma de cada

cáncer e incluso de otros aspectos derivados del genoma, como qué genes

se expresan o qué proteínas se producen en el tumor, puede guiar a la

aplicación de tratamientos menos agresivos y más eficaces”. La Dra.

Lluch señaló “la importancia de la investigación biomédica a la par del

trabajo clínico como base del gran éxito que estamos cosechando en hacer

que el cáncer deje de representar una sentencia de muerte”.

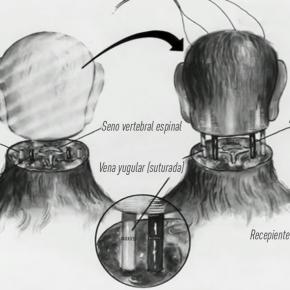

El Dr. Mir revisó su vida dedicada al trasplante hepático desde sus

orígenes a finales de los años 80 del siglo XX hasta la situación

actual, en que un único hospital valenciano, La Fe, ha realizado casi

2000 trasplantes hepáticos. Señaló la importancia del apoyo de la

sociedad valenciana y española a la donación ahora que las políticas de

prevención de accidentes de tráfico han disminuido la frecuencia de

donantes jóvenes. También la importancia de utilizar órganos que en el

pasado habrían sido desechados, y el papel cada vez más importante del

trasplante infantil, ahora que los nuevos fármacos permiten la curación

de la hepatitis C.

El Dr. Antonio Cano reflexionó sobre el reto social y sanitario que

significa el alargamiento de la vida y el envejecimiento de la

población, y la trascendencia de aumentar el número de años libres de

enfermedad, de modo que la dependencia y la necesidad de asistencia se

reduzca a los últimos años de la vida humana. Resaltó “el papel clave

del estilo de vida en conseguir esta compresión de la patología, los

avances ya conseguidos, la importancia clave del ejercicio, incluso muy

moderado (una hora diaria, y no necesariamente violento o extenuante),

no sólo sobre el estado físico sino sobre la salud mental y la

prevención de la demencia”. También resaltó “la importancia de valorar

sobre la base de la evidencia si la utilización crónica de fármacos es

beneficiosa o no lo es a la larga”. En resumen dio buenas noticias sobre

las expectativas de mejora de calidad de vida en ese periodo

afortunadamente cada vez más largo que significa la tercera edad.

La última intervención la realizó el Dr. Bernat Soria, quien recordó

los avances que ha representado no sólo utilizar células madre

embrionarias sino, más recientemente la utilización de células madre

procedentes de cordón umbilical, de grasa obtenida por liposucción, o de

médula ósea, o la generación de células madre a partir de células

adultas (lo que se denominan IPSs) siguiendo protocolos diseñados

originalmente por el premio Nobel el Prof. Yamanaka. Recordó que, “si es

importante generar células madre con capacidad de regenerar un tejido

determinado, también lo es el preparar el terreno para la implantación

de dichas células madre”, poniendo como ejemplo la diabetes, para la que

los indudables avances de su grupo en producir células beta

pancreáticas han debido de acompañarse de prevención del ataque

inmunitario contra estas células también mediante administración de

células reguladoras de la respuesta inmune. Una clara esperanza surgida

de las investigaciones del Dr. Soria en su instituto (CABIMER, de

Sevilla) es la regeneración mediante células madre de vasos sanguíneos

en pacientes diabéticos con fallos en la circulación en los miembros

inferiores, una complicación muy frecuente y grave de los pacientes

diabéticos, y que es objeto de varios ensayos clínicos en marcha con muy

buenos resultados.

Una conclusión implícita pero clara de la reunión fue la importancia

de instituciones como el Colegio de Burjassot, que generan y movilizan

talento con consecuencias muy importantes para el avance científico,

sanitario y social de nuestro país.